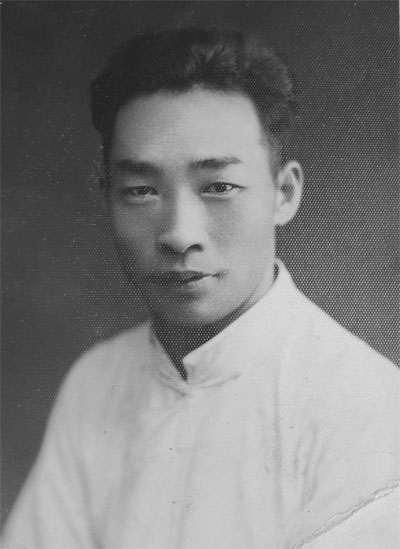

左联作家董秋芳在福建永安

抗日战争时期,作为福建省临时会的永安山城,掀起了持续7年半之久的抗战进步文化活动。在国共合作的形势下,永安曾先后出现过出版社39家,新闻通讯社4家,编辑单位20家,书刊发行机构15家,印刷所19家,文化学术团体和群众组织40余个。出版报纸12种,期刊129种,书籍800多种,丛书、丛刊近40套。参加进步文化活动的专家、学者达100多人,呈现出生机勃勃的繁荣景象。永安因而成为这一时期我国东南地区的文化名城。董秋芳是永安抗战进步文化活动的骨干之一,也是“永安大狱”被捕者之一。

董秋芳1898年8月21日出生于绍兴南山青坛村,是长期从事文化教育事业的作家和翻译家。1937年4月应郁达夫之邀来到福建,“七七”事变后在福州组织成立“福州文艺界教亡协会”,他任秘书长兼组织部长,创办《抗战文艺》。1938年随福建省会搬迁到永安后,任省政府公报室编译兼省政府图书馆馆长。他对办好图书馆工作颇有研究,发表了《文化斗争中的图书馆》、《战时图书馆工作人员的任务》等文章,分别发表在《新福建》一卷一期和六卷四期上。他任省政府图书馆馆长期间,尽管国民党顽固派特务重重监视,他仍利用各种渠道把当时的“禁书”、“禁报”,如高尔基的《母亲》、法捷耶夫的《毁灭》、绥拉菲莫维支的《铁流》,以及鲁迅的大量作品,公开或暗中借给要求进步的青年阅读,且把重庆出版的《新华日报》暗中出借。1942年5月,《新华日报》刊登了毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》的主要部分,董秋芳通过图书馆这条有利渠道,在永安的文艺界和爱好文学的革命青年中广为传播。《讲话》关于文艺“为工农兵创作”、“为工农兵所利用”、“政治和艺术的统一、内容和形式的统一、革命的政治内容和尽可能完善的艺术形式的统一”等精辟论述,对当时永安文化界和爱国进步青年有着极为重要的指导意义。偏僻的永安山城,因此透进了一股清新的空气。董秋芳曾经饶有风趣地说:“金圣叹以雪夜围炉读禁书为乐事,可惜福建无雪无炉只有书。”董秋芳的言行,获得了人们尤其是革命青年对他的钦佩和敬意。

董秋芳在筹办省政府图书馆时,年纪已四十有余,他精力充沛,不遗余力,凡是能买到的新书,尤其是宣传抗日的进步书刊(以生活书店出版的书为多)无不购进出借。因而省政府图书馆在董秋芳数年的苦心经营下,卓有成效,使广大革命青年受到团结抗战思想的熏陶和民主革命思想的教育。

1943年9月,一份本省颇有影响的《民主报》从建瓯迁永安出版。该报副社长兼总编辑颜学回聘请董秋芳主编副刊。董秋芳高兴地接受了。董秋芳早年在北大读书时常在鲁迅、孙伏园等办的《语丝》周刊上发表文章。《语丝》的特色是“任意而谈,无所顾忌。要催促新的产生,对于有害于新的旧物则竭力加以排斥。”董秋芳继承了《语丝》的传统,把《民主报》副刊定名为《新语》。《新语》继承鲁迅战斗风格,宣传抗战,揭露社会时弊。

《新语》创刊以后,董秋芳利用这个文艺阵地,热情鼓励和指导一批既爱文学,又勇于探索人生道路的进步青年努力掌握和运用好文学这一武器,并引导他们走向革命的道路。在《新语》创刊的刊头语里,董秋芳开宗明义地宣布两条:一条要求民主,一条培养青年。他写道:要“努力表现出民主精神来。民主精神主要信条是民治、民有、民享。”“青年精神的主要特征是新鲜、活泼和真实。新鲜是陈腐的反面,活泼是呆滞的对立,真实是虚伪的否定。世界上只有新鲜、活泼和真实,才能使存在生生不息,才能使存在说得上有生命的存在。而富有这种精神的,无疑是青年和精神上属青年的人。”显而易见,《新语》创刊后,迅速吸引和团结了一批进步青年和文学爱好者经常为其写稿,为福建偏僻山区开拓了革命文艺的通途,成为永安进步文化活动的阵地之一。

《新语》并非是纯文艺性的副刊,凡是对文艺、政治、社会等方面的言论,只要文字较生动,有进步意义,均受到董秋芳的重视和欢迎。《新语》自1943年9月9日创刊,到1945年7月19日董秋芳被捕前发表的最后一篇文章《“沉默之美”》时止,就出了602期。《新语》发表了大量老作家和青年文学爱好者揭露和抨击当时社会的种种黑暗、讽刺社会的腐败和丑恶的文章。如《新语》第1期就发表了许钦文、谒巽、庭方、杨骚的文章和郭沫若、吴秋山的诗,几乎每期不下5000字。《新语》十分重视青年的来稿。他们的文章大都喜欢用鲁迅笔法,抨击社会现实。经常为《新语》撰稿的有刘金(笔名柳无垠、茅塞、梦旦等)、曾列明(戈扬)、周璧(李风)、张汉城(即张垣,笔名张菁、金斗节子等)、陈耀民(夏侯)、刘仁勇(公刘)、裘振纲(伯骥)、许文辛、余敦、刘燊曾(晏石)、陈炳岑(灿抒)、金纪贤(金来)、吕沁(吕逸风)、张垣、赖丹(赖肇增)、沈显南(饶非)、赖元冲(司徒慧)、郭永榕(简范)等。不少青年作者稿件采用数量相当可观。如刘金发表的文章就近200篇。董秋芳自己也常用“冬奋”、“秋航”等笔名发表了许多文章。由于稿件多,编务繁忙,董秋芳自1944年1月到12月请了改进出版社的助理编辑周璧协助其编稿工作。

1944年4月,董秋芳还发起组织了“新语读者会”,发展青年文艺作者达100多人。该会宗旨是团结青年作者和读者,宣传抗日,学习鲁迅,倡导战斗性的文艺创作,反对“无病呻吟”,反对“汉奸文艺”。

董秋芳一方面引导青年用笔向社会的黑暗、腐败作斗争,一方面又十分注意保护青年,使他们免遭伤害。有一回,《新语》上发表了晏石(真名刘燊曾,1944年冬病故)的文章《女人·社会·路》,中心思想是:妇女要解放,必须先改革社会。社会不改革,妇女解放不过是一句空话。文章刊出后,特务即找上门来,追查作者,逼董秋芳交出作者的真实姓名和住址。董秋芳搪塞过去,说:“文章言论,如有出轨,责任首先在编辑,我要加以检点。文章是外面投来的,没有注明真实姓名和地址。”特务没有办法,最后给了一个警告:“今后如果再登这种混账东西,对你不客气!”(刘金著《马上随笔》213页,1983年上海文艺出版社出版)说完悻悻而去。董秋芳对于青年们稍有可取的文章从不求全责备,总是满腔热情地加以揄扬,并积极设法刊登。

董秋芳利用《民主报》副刊《新语》这一阵地,致力培养青年,关心青年。他对于在来稿中透露对旧制度的憎恨,对现实社会的腐败和对国家前途而忧伤的心地善良的热血青年,总是给以谆谆教导。闽西青年作者张汉城给董秋芳寄了一篇《苦闷的象征》的杂文,董即给作者寄去了进步书籍,并附短信说:“黑暗之中会有闪光,最终是光明的世界……希望你鼓起战斗的勇气,多写些现实生活的稿子寄来,如同你所写的小说《小狗子的命运》、杂文《打落水狗决不是痛快的事》那样富有朝气、敢于正视现实,这样的文艺将焕发生命的光芒……”

董秋芳之所以十分理解处在国难当头局势下有志青年们的心灵,是因为他年青时期所经历的遭遇中,有过相似的心灵体验:

1919年,21岁的董秋芳在绍兴第五师范读书时正遇“五四”运动爆发。他即投入运动,做了“国耻图雪会”的副会长。后来他在《我和笔杆》一文中回忆说:“我觉得,我们在次殖民地里做人,不应该专为个人的生活打算。我们凭着从学校里学得的一点知识技能,把自己一个家,弄得有穿有吃,并不能算作一个‘好孩子’。我们还得群策群力地挽救我们危殆的国族,改进我们陈腐的社会,叫大家都有机会从泥窝里跳出来,自由地吸着新鲜的空气,享着温暖的阳光。”1922年他在北京大学英文系读书时组织“春光社”,就曾请鲁迅和郁达夫作指导老师。1924年6月14日在《晨报》副刊发表的《春光社的过去和将来》一文中指出:“我们春光社的社员,虽然不敢希望戴诗人的荣冠,在沙漠似的中国文学里却要做尽力呐喊的一员。”“我们要有和煦的春光,必须经过坚忍的长冬的斗争;换句话,春光不是侥幸获得,不是可以随便享受。这是象征我们社员在这种冷酷枯槁的状态下,在文学方面也是在社会方面,要努力奋斗。”他在北京大学常常选听鲁迅的课,亲受鲁迅的教诲,关系相当密切。

1926年发生“三一八”惨案,他坚决站在鲁迅一边,积极投入反对段祺瑞政府及其御用文人的正义斗争。他在《京报副刊》上发表了《大屠杀以后》、《弔刘、杨二女烈士记》、《可怕与可杀》、《响应打狗》等文章;在《语丝》上发表了《陈源教授的报复》、《反说难》等文章,愤怒痛斥军阀虐杀革命群众的罪行和揭露文人为其主子开脱罪责的嘴脸。

1926年,董秋芳翻译了外国文学作品《争自由的波浪》一书。鲁迅很赞赏,并亲自为该书写了《小引》。鲁迅在《小引》中说:“有些人到现在还在为俄国的上等人鸣不平,以为革命的光明的标语,实际倒成了黑暗。这恐怕是真的。改革的标语一定是较光明的;做这书中所收的几篇文章的时代,改革者大概就很想普给一切人们以一律的光明。但他们被拷问,被幽禁,被流放,被杀戮了。”该书由北新书局出版,作为《未名丛书》之一印行。这本书中的小说和散文,都具有一定的革命性和战斗性,对当时的中国青年无疑有着较好的启示和鼓舞作用。

1927年初他在杭州第一中学任总务主任。不久发生“四一二”政变,目睹蒋介石叛变革命,屠杀共产党人和革命群众的无耻行径,他撰文揭露叛变后的国民党与反动军阀一样反动,愤怒谴责国民党的暴行,被国民党浙江省党部指为“为共产党办事的”而遭通缉追捕。他悄然躲入上海,隐居同乡寓所中。一年多后,听从鲁迅劝告,回北大完成学业。后到济南高中任教。这时他结识了丁玲和胡也频。他又目睹当局实行文化专制主义和白色恐怖,进步青年作家受到无端迫害。他真正感受到“苦闷和悲哀”。这时董秋芳在《新闻报》的《学海》栏内读到鲁迅的《文学和政治的歧途》、《醉眼中的朦胧》,在《语丝》上读到日本作家金子筑水的《民众主义和天才》等文章之后,即以“冬芬”的笔名给鲁迅写了信,向鲁迅求教。信中表露了他的苦闷心情:“现在做着似是而非的平凡主义和革命文学的迷梦的人们之朦胧不少,至少在我是这样。”十天之后,即1928年4月4日,鲁迅给董秋芳回了信,着重指出:“现在所号称革命文学家者,是斗争和所谓超时代。超时代其实就是逃避,倘自己没有正视现实的勇气,又要挂革命的招牌,便自觉地或不自觉地必然地要走入那一条路的。身在现实,怎么离去?这是和自己用手提着耳朵,就可以离开地球者一样地欺人。”“斗争呢,我倒以为是对的。被人压迫了,为什么不斗争?”(《鲁迅选集》第二卷467页,人民文学出版社1983年版)。鲁迅的回信,为董秋芳拨开了迷雾,指明了文艺革命和勇于斗争的前途。这样,他与鲁迅过从较为频繁,鲁迅日记提到他不下20次。

1929年秋至1937年春,他在山东济南高中、天津扶轮中学、杭州市立中学任教。这时他翻译了托尔斯泰的《巴舍那耶街的罪案》(《现代社会》2卷2期)、犹太作家梅樨古的《一个没有灵魂的人》等作品。1936年鲁迅逝世后,他写了《我所认识的鲁迅先生》等文章在《多样文艺》上发表,称鲁迅为“人类中伟大的精神斗士”,是“敢于辛辣地刺破历史现实的丑恶的精神斗士。”他对中国人民大众的新文学失去开山祖师感到无限悲伤,并决心踏着鲁迅的足迹继续前进。

1944年11月至1945年4月。国民党《中央日报》(福建永安版)连续发表了《白话文的危机》、《从“子曰”到“鲁迅说”》、《威尔斯眼中的高尔基》等一系列署名文章,掀起了一股宣扬复古倒退,攻击和侮蔑鲁迅和高尔基的逆流,矛头对准永安进步文化界。董秋芳组织《新语》作者对这些文章进行了批驳和辩论,得到了广大读者的同情和支持,共发表了批驳文章达30篇之多。但是,《中央日报》的署名文章却故意一步步把“论战”拉到鲁迅、高尔基身上去,拉到政治问题上去。董秋芳觉察到了。他说:“人家已经把话题引到高尔基身上去了,再争下去就会引到莫斯科、延安去。我们不是要中他们的圈套么?”于是他及时刹车。后来董秋芳在给参加“论战”、写过《打落水狗原来不是痛快的事》的闽西青年作者金斗节子的信中这样写道:“现时行情不定,物价暴涨,于市不利,转告同行,莫再寄款,切记。”这是因为,1945年3月13日、14日《中央日报》发表了《肃清危害党国的毒菌》等杀气腾腾的社论,董秋芳闻到了国民党顽固派特务霍霍磨刀之声。然而《新语》在3月15日仍发表了最后一篇“论战”文章。

果然,1945年7月12日,在永安发生了一起震惊中外的大逮捕事件——“羊枣事件”。 在羊枣(杨潮)等被捕一个星期后,在白色恐怖笼罩永安城的时刻,董秋芳于1945年7月19日在《新语》上发表了他的最后一篇杂文《沉默之美》(刊登在《新语》602期上)。他在文中说,从前读过一本赞美沉默的书,那时候像一个饱经风浪的航海者,要找一个隐蔽的港湾,给被颠簸的身心一个休憩的机会;于是为这沉默之美所沉醉。他在文章中又说:当他的“理智转过来”的时候,就觉得“沉默之美”是代表“黑暗之夜”,没有动力,没有生气,没有歌声。如果让黑暗永远占领世界,那么我们的世界就成了没有阳光的死的世界。他断然宣告:“沉默之美对于那些在生活的旅途上奔走得疲乏了的人会是一种迫切的需要,而对于那些要求在现实中创造出宏壮的生活的人,会是一种华美而空虚的幻影”,“有生命力的人,不需要沉默的美。他们所需要的是动的美,健康的美,蓬勃的生气的美。这是阳光普照下的人间的美呵!”他呼吁:“让我们的挣扎、战斗,争取这种人间的美吧!”显然,《“沉默之美”》是董秋芳对国民党顽固派扼杀进步文化活动、大肆逮捕进步文化人士暴行的辛辣讽刺和强烈抗议。文章发表后的第三天,即1945年7月22日,董秋芳即被国民党特务逮捕。6名《新语》的青年作者也被捕了。1946年1月,羊枣被虐死狱中,全国文化界、新闻界掀起了抗议怒潮,4月,国民党特务不得不释放董秋芳等大部分被捕者。

董秋芳在永安生活、战斗了七年半之久。他虽然不是共产党员,但他在培养青年的事业中,在和“黑暗之夜”的抗争中是那么坚定,那么顽强;时至今日,他那为争取“人间之美”的呐喊声仍在我们心中回荡。