史前时代大陆沿海向台湾迁徙、移民问题的探讨

杨 琮

台湾居民人口有70%以上是来自海峡西岸的福建地区,有近20%的人口是来自祖国的其他地区,而本岛的原住民人口只占有少数部分。台湾岛最早的原住民是来自何方呢?针对这个问题台湾的学术界意见不一。因此,史前考古便成了探索台湾岛原住民来源的最重要的钥匙。

一、旧石器时代大陆迁徙台湾的哺乳动物群和古人类

中国大陆与台湾之间的台湾海峡,为介于台湾与福建之间的浅海,最窄处只有130公里,最深处不超过100公尺。在更新世的冰河时代,海水冻结在陆地上,海平面下降,许多大陆架暴露于地表,台湾海峡亦不例外。据深海探测,在15000年以前东亚的最后一次冰期的冰进期间,东亚海平面低于现今海平面有140公尺,[1]而台湾海峡此时全是陆地。

旧石器时代华南地区的居民自大陆到台湾通行无阻,这一现象在台湾旧石器时代文化的遗址遗物中亦有不少的发现。自15000年前冰进高潮开始退却以后,海平面便逐渐上升,自全新世开始,东海海平面上升到现在的海平面以下100公尺左右,所以自全新世开始以后,台湾海峡开始形成,人们从福建到台湾通过这段海峡便要乘船了。据地质学者林朝棨的研究:全新世开始不久便有一次大海进,海峡的水平面很快便超过了现代的水平,是为北势期海进。迄今为止,共有六次海进海退;海退时的海峡水平与现在的水平相近,海进时水平比现在要高出20到60公尺。[2]由此造成海水向内陆伸入,居住水平自海岸向内陆或高地后退到20公尺到60公尺等高线不等。其中最重要的两次海进是台南期(约距今6500—5000年)和大湖期(约距今4000—3500年)。 “除因测年样品分布不均和区域构造运动等因素的影响而显示一定的差异外,台湾海峡两岸的海侵与海退几乎是同步的”。[3]海进周期同样影响到福建沿海新石器时代居民的分布。福建闽侯的昙石山遗址在福州以西的闽江下游北岸,距现在闽江河口海岸二十多公里。但昙石山出土的贝壳都是海生的,因此“当时的海岸线应该距昙石山不远,潮水能达到昙石山”[4]。所以在公元前5000年到1500年期间,台湾海峡两岸的地理特征是:高水面、气候潮湿温暖、物产资源丰富多样,原始居民均居住在沿海的高地上,面前有海产和河口产物,身后不远有山丘、森林所拥有的丰富猎物和物产,这样的环境非常适宜先民生活。

在台湾发现的旧石器时代的遗址和遗物,最早是长滨文化和左镇人头骨。1971年,在台南市左镇区菜寮溪河谷的地层中,发现了犀牛骸骨化石和人类头骨化石。经台湾学者们研究鉴定,推算出“左镇人”的年代距今20000年到30000年。关于左镇人的年代测定,2015年将原来测定为20000至30000年的两件标本,又送至美国佛罗里达州的贝塔实验室测定。只测定到距今3000年前。因此,左镇人头骨化石目前还不能确定在旧石器时代中。[5]

1968年至1970年间,台大宋文薰教授带领的考古队,在台东县长滨乡八仙洞面海的洞穴中,发现了台湾旧石器时代的文化遗存,当时推断年代距今五万年至五六千年前,命名为“长滨文化”。

长滨文化的洞穴遗址,在发现后的几十年中先后经过了两次较大规模的持续发掘,取得了一系列的重大收获,遗址时代为从旧石器时代到新石器时代。

台湾学者臧振华研究指出:长滨文化年代估计是从距今二三万年前一直延续到五千余年前。这个文化阶段的遗址,除了八仙洞,在台东郑成功镇的小马洞穴和台湾南端的鹅銮鼻地区也都有具体的发现。

这个时候的人类,居住在海边的洞穴、岩荫或近海低地隐蔽之处,形成了小的游群社会,以渔猎和采集为生,不懂农业生产。他们所使用的器物,以石器、骨角器和贝器为主,还不会制造和使用陶器。石器都是用打制法制造,器形有砍砸器、刮削器和用细质石材所制造的小型石器。骨角器有骨凿、骨针、两头尖器和长条形尖器。贝器则利用螺盖打制其周缘而成。[6]

对几万年前的长滨文化先民的来源,台湾学术界有两种推论:一个是北方南下说,即从大陆南下抵达台湾;一个是南方北上说,即由南方的菲律宾、婆罗洲等处北上而来。[7]

在台湾西海岸中北部的丘陵台地,发现了一种以打制石器为代表的“网形文化”,台湾学者推断网形文化起始比长滨文化更早,结束年代在距今八千年左右。[8]网形文化的有关问题还在进一步研究中,可以肯定的是网形文化晚期主要流行小型的打制石器。

笔者认为台湾的网形文化人和长滨文化人应当来自大陆东南沿海的不同地区,他们在台湾生活的年代处于冰河期中最近的“末次冰盛期”,距今约30000年至18000年前,全球海平面下降了120公尺以上,台湾海峡便形成了陆地,因此大陆福建不同地区的哺乳类动物与古人类都可以穿越海峡来到台湾。在福建各地,均先后发现了数万年前的旧石器时代文化遗存。[9]而台湾发现的第四纪哺乳动物种类,在福建地区都有被发现,这就更好地佐证了网形文化和长滨文化的先民应当是与其他的哺乳类动物群一同穿越了形成陆地的台湾海峡,进入到台湾地区内。

台湾渔民曾经在澎湖水域中用渔网捞到属于更新世的大型哺乳动物化石,有貉、熊、鬣狗、虎、马、猪、四不像鹿、台湾斑鹿、德氏水牛、杨氏水牛及古菱齿象等。它们的年代通过釉系法测定分别为1.1万、1.8万及2.6万年前,这些均证明了当时的台湾海峡还是陆地,这些哺乳动物曾经在那里活动和穿越。研究的专家还报导了澎湖动物群中发现有智人股骨,以及有人工砍痕的四不像鹿角。[10]

在台湾海峡西侧的东山岛海域中,也打捞到不少更新世的哺乳动物化石,还捞到了一件更新世晚期或全新世早期的人类右侧肱骨化石。[11]在石狮及漳浦海域中近年也发现了不少的哺乳动物化石。[12]这三地发现的更新世的哺乳动物化石种类有:熊、狼、鬣狗、虎、古菱齿象、亚洲象、犀、野马、野猪、轴鹿、水鹿、斑鹿、台湾斑鹿、梅花鹿、四不像鹿、达维四不像、水牛、德氏水牛等。以上这些实物资料可以证实台湾的许多更新世哺乳动物和古人类,应该是来自于大陆。

在漳州、三明、龙岩、泉州、南平地区和福州的平潭岛的地域内,都先后发现了丰富的更新世哺乳动物化石、一些人骨化石和旧石器时代的打制石器,都反映了这一时期分布于海峡西岸的古动物与古人类,均较容易通过基本是陆地的海峡进入到台湾地区。由于目前海底考古发现具有局限性和偶然性,所以我们期待着今后更多的考古新发现,来逐步弄清楚古动物及古人类从海峡西岸迁徙至台湾的动机、具体年代和线路。

二、新石器时代早期从福州沿海迁徙台湾的先民

以往的考古研究主要是针对海峡两岸新石器时代的壳丘头文化类型、富国墩文化类型和大坌坑文化的关系等这些方面的问题,着眼点仅在于年代较早的两岸三处的原始文化遗存。[13]近年来,亮岛人和亮岛文化的发现与研究,填补了福建沿海新石器时代早期文化的空白。

亮岛是位于马祖列岛北部的一个小岛,马祖列岛原属福建省福州地区。1949年之前,马祖列岛分别由福州的属县连江、长乐、平潭等先后进行管辖;1949年之后,由台湾地区设置的福建省连江县管辖,与大陆的连江县黄岐半岛很近。

马祖列岛中亮岛的地理位置

2011年,台湾“中研院”历史语言研究所陈仲玉研究员,于2011年9月及12月两次登岛进行马祖亮岛岛尾遗址的调查和试掘,先后发现了“亮岛岛尾I(号)遗址”和“亮岛岛尾Ⅱ(号)遗址”以及其他两处遗址,他将这四处遗址合称为“亮岛岛尾遗址群”,并于2012年7月、11月对“亮岛岛尾I(号)遗址”和“亮岛岛尾Ⅱ(号)遗址”又进行了第二期的发掘及研究。

在亮岛岛尾遗址第一次的考古调查中,就在地表和地层中采集了不少贝类样本,经碳14年代测定,亮岛岛尾I(号)遗址的年代大约在距今8300—7400年之间;亮岛岛尾Ⅱ(号)遗址的年代大约在距今7600—7400年之间。亮岛文化是近年来中国东南沿海新发现的最早的史前文化类型,有着重要意义。而在亮岛文化中,“亮岛人”的发现,学术价值十分重要。

在亮岛岛尾I(号)遗址中,考古人员发现了一座墓葬(编号M01),并在墓葬中取得了相当完整的全副人类骨骸,遂命名为“亮岛人”1号。之后,又发现了一座墓葬(编号M02),出土了“亮岛人”2号。后两具人骨标本均被送往美国进行放射性碳素测年分析,测出“亮岛人”1号的年代是7380+40BP,经校正后是8320-8160BP;而“亮岛人”2号年代是6490+30BP,经校正后是7590-7560BP,晚约六七百年。

根据DNA检测,“亮岛人”1号和“亮岛人”2号分属不同的族群,但均为现代台湾某些原住民与东南亚若干岛屿族群共有的母系遗传血缘,而罕见于现代的中国大陆东南地区的族群。换言之,“亮岛人”的粒腺体DNA至少证实了:古代的亚洲大陆东南地区确实存在着与台湾原住民有相同母系血缘的人种。因此,主持发掘和研究的学者认为:或可将“亮岛人”称为“原南岛语族”或“先南岛语族”。[14]其年代更早于语言学家推论南岛语族分化的时间点,距今约6000—5000年。因为这些新发现,南岛语族向海外扩张的年代或许可以向前推至距今7000—8000年。在地理位置上,马祖列岛中的亮岛是紧靠着大陆的东南地区,位于福州的出海口。因此,可以推断这一地区就是原南岛语族的祖居地或祖居地之一。而“亮岛人”1号和“亮岛人”2号,也是目前亚洲大陆东南沿海一带DNA序列保存最完整,且年代较早的两个重要资料。为亚洲大陆东南沿海一带早期人群的迁徙与扩散问题的研究,提供了重要的实物资料。笔者认为“亮岛人”应该是台湾岛史前先民的来源之一。

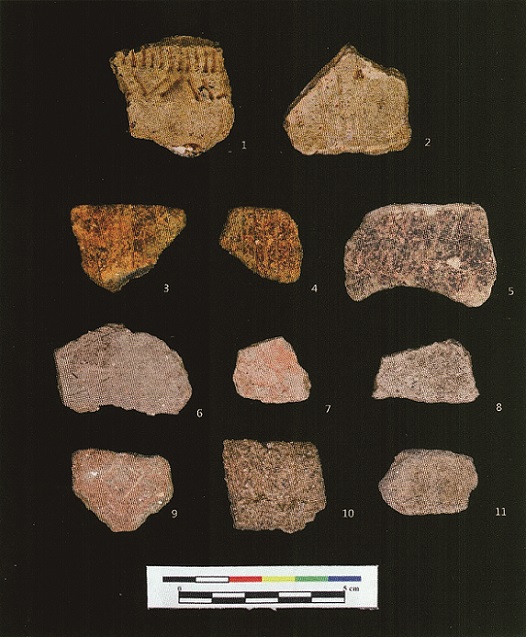

亮岛岛尾1(号)遗址出土的陶片

台湾岛上最早的新石器时代的文化据目前所知应是大坌坑文化,距今6000—5000年,晚于亮岛文化约2000年,虽然大坌坑文化中的打制石器以及陶器上的刻划纹和贝齿压印纹等,都可能是来自亮岛文化,但目前还难以看出这两种文化的直接关系是什么,故我们推测台湾岛上还应有早于大坌坑文化的新石器时代早期文化,而这一切将有待于今后的考古发现来填补这一环节。

台湾岛上最早的新石器时代的文化据目前所知应是大坌坑文化,距今6000—5000年,晚于亮岛文化约2000年,虽然大坌坑文化中的打制石器以及陶器上的刻划纹和贝齿压印纹等,都可能是来自亮岛文化,但目前还难以看出这两种文化的直接关系是什么,故我们推测台湾岛上还应有早于大坌坑文化的新石器时代早期文化,而这一切将有待于今后的考古发现来填补这一环节。

三、新石器时代中期福州沿海文化对台湾的影响

以往学术界大都把平潭岛的壳丘头文化定为海峡西岸的新石器早期文化,近年来由于不断地有考古新发现,这种分期认识需要重新界定。

壳丘头位于海坛岛的西北部,系山丘坡地。壳丘头遗址于1964年被调查发现,之后又有复查。据已有的考古报告所述,遗址南北长65米,东西宽约50米,总面积约3000平方米,共清理出新石器时代灰坑(贝壳堆积坑)21个、墓葬1座。出土有石器、骨器、玉器、贝器、陶器等新石器时代遗物200余件,以及大量的陶片。[15]经碳14测定,壳丘头文化的年代在距今5500—6500年间。[16]

早在壳丘头文化被发现之前,林朝棨和张光直先生在金门的富国墩发现了“富国墩文化类型”[17]。张光直先生当时指出:台湾海峡区域最早的新石器时代的文化,即有陶器和可能有农业的文化,迄今所知的,是福建的富国墩文化和台湾的大坌坑文化。两者可能是同一文化的两个类型,都存在于公元前5000年到2500年前后,与台南海进期与全新世气候高潮相重叠,但它们的早期形式在海峡地区应该在公元前5000年以前即已存在。[18]

当时张光直先生已经比较和判断出平潭和闽侯等处年代接近的遗址,他指出了其主要遗址在海峡西岸有五处,即(自北向南)闽侯白沙溪头、平潭岛(敖东南厝场、北厝祠堂后、南垅壳丘头)、金门富国墩、潮安陈桥、海丰西沙坑;在海峡东岸遗址较多,已经较详细报道的有台北大坌坑、台南六甲村和高雄凤鼻头,富国墩、大坌坑文化是海岸文化。他们利用各种水陆资源,因而其生产方式是混合性的:农业、狩猎、捞鱼、捞贝;渔猎的对象包括海产的与陆生的动物鱼蚌。他们的农作物可能以芋薯为主。在这个文化的生产方式中,其最显要的特征被强烈地反映在它的陶器纹饰中。大坌坑文化陶器的纹饰以各种绳纹为主,表示绳索在这个文化中的显著地位。绳索是植物纤维做的;大坌坑文化遗址(圆山下层)中曾出土过打树皮布用的石棒碎片,表示树皮纤维是大坌坑文化纤维的一个来源。富国墩文化中陶器最为显要的纹饰是各种贝印纹与贝划纹;所用的贝壳以血蚶为主。陶器上贝纹的普遍出现反映了采贝在富国墩文化中的重要性。富国墩文化中也有绳纹,台湾六甲村的大坌坑文化中也有贝纹;这两个文化应该是一个文化的两个地方相,与各自生产方式中强调植物与强调海贝有关。[19]后来,平潭壳丘头遗址的考古发掘,以更为丰富的出土资料证明了这个认识。[20]笔者认为平潭壳丘头遗址和金门富国墩遗址文化的面貌非常近似,有可能是同一文化或一种文化的两个地方类型(地方相)。这个原始文化与台湾的大坌坑文化有许多类似之处,二者应该联系比较密切。以上这些都反映出到了新石器时代中期,福州沿海先民继续渡海迁台的文化传播现象。壳丘头文化中普遍的夹砂陶器,陶器上的涂红彩、刻划纹饰以及贝齿压印纹样,打制石器的传承,都是来自于亮岛文化。由于两个文化早晚还有一千多年的时间差距,应该还有承前启后的中间文化环节,值得我们今后更多的研究和关注,并期望有更多的考古新发现来补阙。

四、新石器时代晚期大陆沿海与台湾的文化联系

新石器时代晚期,海峡西岸的典型原始文化是福建最早发现的昙石山文化。[21]昙石山遗址自1954年发现至今已历十余次考古发掘,该处遗址已发掘殆尽。[22]在福清的东张遗址、闽侯的白沙溪头遗址、庄边山遗址等,都发现和发掘出了相同于昙石山文化的遗址,学界普遍认为“昙石山文化”距今5000年至4300年之间。[23]

这时期海峡东岸台湾发现了与昙石山文化年代相当的凤鼻头文化。台湾西海岸在大坌坑文化以后出现了一系列新的考古文化,它们出现的时代是公元前3000年到2500年(距今5000—4500年)左右,与昙石山文化的时代相当。

在台湾,这些史前考古文化主要分为两组。其一是北部台北盆地的圆山文化,以素面、彩刷和圆圈印纹陶器和有段石大锛、有肩石斧、巴图形石斧以及玉器为特征。[24]其二是中、南部海岸的文化,这种文化有人将其中部称为牛骂头文化,南部的叫做牛稠子文化、鹅銮鼻文化或垦丁文化,以细绳纹红陶为显著特征。这个文化从陶器和石器看,在中、南部以及澎湖群岛都相当一致,张光直先生称之为“凤鼻头文化”。这个文化早期以细绳纹红陶为特征,晚期以印绳纹、条纹与刻划纹的灰陶和红陶为特征。与大坌坑文化相比,凤鼻头文化有很大、很显著的改变与进步。石器中出现了大量用于农耕的工具,包括斧、锄和镰等。[25]

福建闽侯的昙石山文化与台湾的圆山文化、凤鼻头文化等,都有一些类似的文化因素,如普遍的绳纹陶器、典型的彩绘陶器等。昙石山文化中的绳纹印纹陶器、黑陶和彩陶等文化因素在圆山文化中都有体现;在台湾西南海岸的凤鼻头文化的诸遗址中,以高雄林园乡凤鼻头遗址为代表。在台南发现和发掘了南科遗址群,遗址、墓地众多,范围和面积均很大,年代测定为距今5000—4200年间,属于大坌坑文化后期阶段。[26]而台东县的卑南乡发现和发掘的卑南文化的史前遗址、墓葬群,是进入金属器时代之后了,不在本文讨论的范畴。

除了福州地区的昙石山文化外,闽南沿海的大帽山文化等新石器时代晚期文化,遗址中有许多石器原料采自台湾的澎湖岛,因此也必然与台湾岛的新石器时代文化有一定的交流和互相影响。[27]海峡两岸原始先民的生活方式基本相同,都有相对固定的聚落,一定比例的农业耕种,渔猎在经济生活中占有很大的比重。

据上所述,我们将台湾海峡两岸所发现的自旧石器时代到新石器时代早、中、晚期的历史文化遗存进行比较和研究,得出了台湾岛上的晚更新世哺乳类动物群和古人类均来自大陆东南沿海。这是由于在冰期的地质环境下,海退使海峡成为了陆地,台湾学者多数认为晚更新世的古人类因为跟随和追逐动物群而到达了台湾。[28]现在看来,这种说法有一定道理。台湾海峡之间以及两岸打捞和发掘出的大批哺乳动物化石、零星人骨化石都说明了这个问题。福建发现较多的旧石器时代遗址、遗物和发现的旧石器时代遗存,也符合这一发展脉络。

到了新石器时代的早期,大陆东南沿海特别是福州地区(马祖岛)的亮岛人和亮岛文化,也是台湾岛上史前时代居民的来源。除DNA的测定证明了亮岛人与台湾原住民的遗传关系外,亮岛文化陶器中的贝齿纹、绳纹和彩绘纹等文化因素,在台湾的大坌坑文化中也有继承。在平潭的壳丘头文化及金门富国墩文化类型中也都有它的影子。当然,无论海峡西岸的壳丘头文化还是海峡东岸的大坌坑文化,都没有直接承续亮岛文化。这是因为它们年代上差距较大,中间仍有缺环,但是间接的继承关系还是可见的。分子生命学科的进步,DNA的鉴定证明了福州地区(马祖岛)的亮岛人群是台湾新石器时代早、中期先民的来源之一。

在新石器时代的中期,台湾海峡两岸的关系以及福建沿海史前文化对台湾史前文化的影响,更为显见。海峡西岸的壳丘头文化、富国墩文化类型与海峡东岸的大坌坑文化关系密切,张光直先生甚至认为富国墩文化与大坌坑文化是一个文化的两个地方相,并指出它们都是海岸文化,陶器纹饰中最显要的特征方面,大坌坑文化的纹饰以各种的绳纹为主,还有贝齿纹,这些也都是壳丘头文化、富国墩文化类型的特点。从这些新石器时代中期两岸史前文化的密切关系方面看,我们判断应该还有福建沿海的先民继续向台湾岛迁徙。

从南岛语族在史前时代不断向东南方向迁徙的现象来看,我们认为这个适应于滨海生活的海洋文化族群,他们的社会习俗表现在家族不断分化和迁徙这一行为方式上,而且这种迁徙并非一次性的,它是随着社会发展和人口增加,在不同历史时期不断地迁徙,而台湾地区的人们也是因之不断向南太平洋岛屿进行迁徙和扩散的。

(本文原载于《炎黄纵横》杂志2025年第1期,作者为福建省博物院原院长)

注:

[1][18][19][25]张光直:《新石器时代的台湾海峡》,《考古》1979年第3期。

[2]林朝棨:《第四纪之台湾》,刊载于《台湾研究在中国史学上的地位》,台湾研究研讨会纪录,台湾大学考古人类学专刊第四种,1967年,第6-7页。

[3]赵希涛:《台湾海峡两岸全新世地质的对比》,载氏著《中国海岸变迁研究》,福建科学技术出版社1984年版,第59页。

[4]福建省博物馆:《福建闽侯昙石山遗址第六次发掘报告》,《考古学报》1976年第1期。

[5][7][26]《考古台湾》,经典杂志、财团法人慈济传播人文志业基金会,2017年,第19-24页、第33-36页、第51-64页。

[6]臧振华:《中国东南海岸史前文化的适应与扩张》,《考古与文物》1999年第3期。

[8]陈支平主编:《台湾通史》(第一卷),福建人民出版社2020年版,第10-16页。

[9]福建博物院编:《21世纪初福建基建考古重要发现》,第3页“漳州莲花池山遗址”, 第6、7页“三明万寿岩遗址”;第1页“永安黄衣垄遗址”,福建人民出版社2009年版。

[10]胡忠恒、陶锡珍:《澎湖群岛动物化石专集》,澎湖县立文化中心,1993年;何传坤、祁国琴:《台湾第四纪澎湖海沟哺乳动物群及古生态环境变迁》,《中国地质学会八十四年年会暨学术研讨会大会手册及论文摘要》,(台北)中国地质学会,1995年。

[11]曾五岳:《东山人化石的年代与价值》,《化石》1989年第2期。

[12]范雪春、王文径等:《福建漳浦海域哺乳动物化石》,《福建文博》2005年第4期。

[13]张光直:《新石器时代的台湾海峡》,《考古》1979年第3期;臧振华:《中国东南海岸史前文化的适应与扩张》,《考古与文物》1999年第3期;焦天龙、范雪春、罗莱:《壳丘头遗址与台湾海峡早期新石器时代文化》,《福建文博》2009年第2期。

[14]陈仲玉、刘绍臣:《马祖列岛自然环境与文化史研究》,(台湾)连江县政府出版,2016年,第74-76页。

[15]福建省博物馆:《福建平潭壳丘头窑址发掘简报》,《考古》1991年第7期。

[16]福建博物院:《2004年平潭壳丘头遗址发掘报告》,《福建文博》2009年第1期。

[17]林朝棨:《金门富国墩贝冢遗址》,《考古人类学刊》1973年。

[20]福建省博物馆:《福建平潭壳丘头窑址发掘简报》,《考古》1991年第7期;福建博物院:《2004年平潭壳丘头遗址发掘报告》,《福建文博》2009年第1期。

[21]华东文物工作队、福建省文物管理委员会:《闽侯昙石山新石器时代遗址探掘报告》,《考古学报》1955年第10册。

[22]福建博物院、福建省昙石山遗址博物馆编:《昙石山遗址》,海峡书局2015年版,第8-11页。

[23]林公务:《福建沿海新石器时代文化综述》,《福建文博》2005年第4期;福建博物院、福建省昙石山遗址博物馆编:《昙石山遗址》,海峡书局2015年版,125页。

[24]宋文薰:《由考古学看台湾》,载陈奇禄等:《中国的台湾》,1980年,第115-126页。

[27]焦天龙:《福建沿海新石器时代经济形态的变迁及意义》,《福建文博》2009年增刊。

[28]胡忠恒、陶锡珍:《澎湖群岛动物化石专集》,澎湖县立文化中心,1993年;何传坤、祁国琴:《台湾第四纪澎湖海沟哺乳动物群及古生态环境变迁》,《中国地质学会八十四年年会暨学术研讨会大会手册及论文摘要》,(台北)中国地质学会,1995年。