缅怀文教先祖 赓续八闽文脉

阮弥之入闽1600周年纪念大会在榕举行

11月10日,“缅怀文教先祖 赓续八闽文脉”阮弥之入闽1600周年纪念大会在榕举行。省政协副主席、省炎黄文化研究会会长阮诗玮出席并讲话。

大会现场

阮孝木、张忠健、林澄、刘丹艳、俞杰发言(自上而下)

阮弥之是开闽地文教之先河的始祖,于南朝刘宋元嘉年间(公元425年)出任晋安(昌国)郡守,至今1600周年。本次大会旨在缅怀“七闽人师”阮弥之历史功绩,邀请文史领域专家学者、相关单位负责人共60余人开展交流研讨,并作学术报告。

中共福建省委宣传部原副部长、文明办原主任马照南主持大会交流

福建省文史馆原馆长卢美松作专题报告

阮诗玮指出,阮弥之入闽的1600年,是福建从“蛮荒之地”向“海滨邹鲁”华丽蜕变的1600年,是中原文明与闽越文化及世界先进文化交融共生、绽放异彩的1600年。要以习近平文化思想为指引,坚定文化自信,坚持守正创新,持续推动探究和整理阮弥之事迹、开发和利用忠惠阮公祠等文化遗产、深耕和发掘姓氏源流文化,推动阮弥之相关研究提质扩面、再上台阶。系统推动闽学文化研究,充实完善以前闽学、闽学、后闽学、新闽学(现代闽学)为主线的“大闽学”研究框架,推动“福文化”从福建出发、走向世界,打造具有思想引领力、精神凝聚力、价值感召力、国际影响力的中华优秀传统文化区域标杆。

福建省政协副主席、民盟福建省委会主委、福建省炎黄文化研究会会长阮诗玮讲话

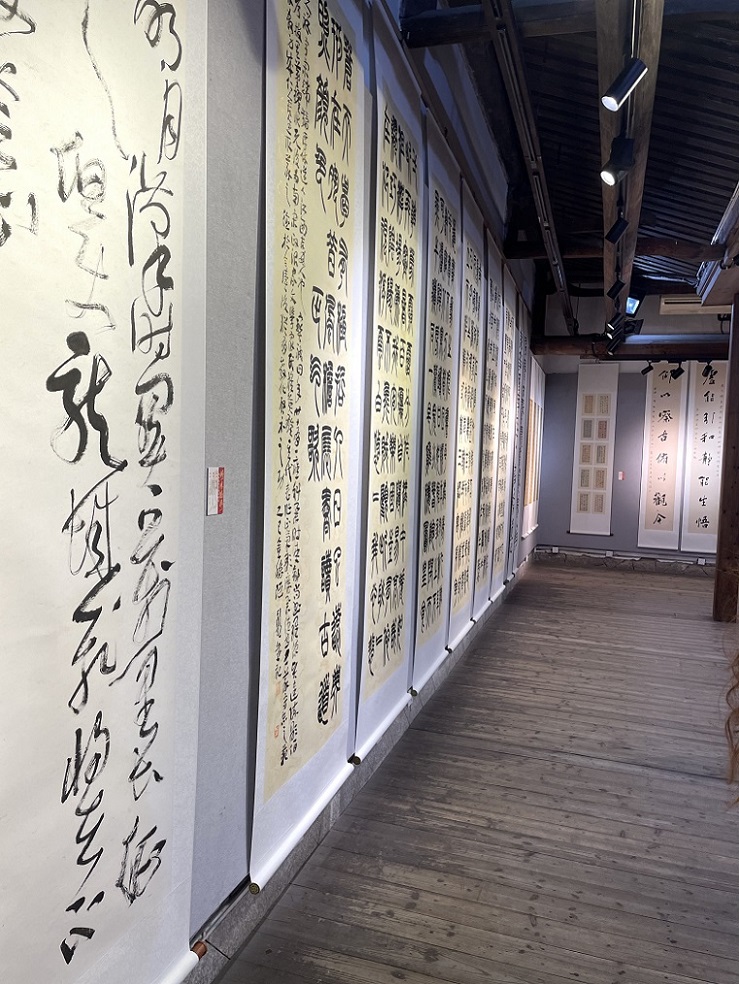

会前,纪念阮弥之入闽1600周年福建阮氏竹林翰风书画展暨福建阮氏书画院成立揭牌仪式举行。

纪念大会之前配合举办《竹林翰风——福建阮氏首届书画作品展》

(毕耕/文;毕耕、蔡戎/图)