与莆仙戏同在的陈仁鉴

郑怀兴

我与仁鉴先生是同乡。他老家南溪村与我老家东桥村,相距只有七八里。我七八岁的时候,曾爬到龙眼树上观看鲤声剧团在草台上演出的连台本戏《三求婚》,为骆宏勋、花碧莲那曲曲折折的爱情故事所吸引。戏散了,我尾随在大人们后面,边走边听他们在聊演骆宏勋的是谁,演花碧莲是谁,一位大人突然说:“陈仁鉴编的这个戏太抓人了,明天我不去嵩口挑桐油了,还要来看结局!”

“陈仁鉴”这个名字第一次就这样闯进我的心扉。我知道鲤声剧团有个叫陈仁鉴的,会编让大人、孩子都喜欢的戏。从此以后,只要鲤声剧团在附近村子里演出,我就跑去看,而且看到的大都是陈仁鉴编的戏:《长洲驿》《王怀女归宋》《铁骨冰心》《存储春秋》《洛阳桥》《新春大吉》……

电影《团圆之后》剧照

最令我难忘的是,1959年底鲤声剧团在榜头镇旧市场上演《团圆之后》的那种盛况。那一年,我刚11岁,听大人们说,鲤声剧团放出一颗大卫星,上了北京,今天晚上演出的《团圆之后》,是周恩来总理、朱德总司令看过叫好的。全村子的人都像过节一样,破例地在下午4点多就吃了干饭,搬着长条凳子进入露天剧场去抢占座位。本来戏票一张只有5分钱,因为是中央首长看过的戏,票价就涨了一倍,一张票收1角钱,小孩半票5分钱。乡亲们争着买票,都说值得,值得!那天晚上,戏棚下面真是人山人海,连围墙上都挤满了人。过去,戏棚下面有不少零食摊子,不时有人端一碗热腾腾的扁食,蹲在摊前边吃边看戏。那天晚上,都不许摆摊的小贩挑担进场,因为嫌他们占太多的地方。怪得很,黑压压的一大片人群,竟然鸦雀无声。我蹲在长条凳子上,只听得婶婶小声地说:“林栋志出场了!”就急忙站起来,却被后面的人拉了下来:“坐下,坐下!”只好又蹲下去,拼命伸长脖子想把跟周总理握过手、合过影的林栋志看个清楚。大人们都说,林栋志从北京回来以后,一般都是让王必庆替演施佾生。今天晚上破例上台,是因为他是榜头人,照顾一下乡亲。

本来乡亲们喜欢看好人有好报,恶人遭恶报的戏,可是《团圆之后》结局却是好人都死光了。我只听见妇女们在抽泣,男人们在叹息,而没有一个骂戏不好——人家中央领导都说好,我们乡下人能说不好吗?我人还小,看不懂这个戏,只听见一位老头叹了一声,说:“唉,陈仁鉴编的这个戏,好是好,可惜是个绝户戏。”又是陈仁鉴编的!原来陈仁鉴有这么大的本事,编那么多的戏,不但乡下人爱看,而且演到北京,演进中南海,连中央领导都爱看……这对我幼小心灵的震动,太巨大了,太强烈了!

读高中的时候,作为一个戏曲爱好者,我十分渴望拜识仁鉴先生。当时,先生的三儿子纪信,是我下一届的同学,我几次想让他带我去拜访先生,然而话到唇边又都咽下去。人家是全国著名的剧作家,哪里会理睬我这个中学生?1972年秋天,我到榜头农中去当民办教师,仁鉴先生的大公子——纪芦也在这所学校任教。于是,在1973年初春,通过纪芦的引见,我带着自己的习作——小戏《嫁妆》,到南溪村去拜访敬慕已久的仁鉴先生。我与先生的22年交往从此开始了。

从1973年初至1979年底的那5年期间,我与先生往来十分密切。其时先生被遣送回乡,管制劳动。生产队没有供应口粮,连儿子开荒种的一点地瓜还要被迫挑去缴公,先生家里,时有断炊。我当时月薪虽只有28元,还要赡养祖父母,算是“一介寒儒”,但比起先生,家境好得多。记得我第一次去拜访先生时,买了1斤只值4角钱的饼干作见面礼,先生还说我何必这么浪费。或许先生太孤寂了,或许先生为我求艺诚心所打动,对我这位小同乡没有多少顾忌,见过几面之后,便跟我成了忘年之交。从戏剧到人生,无所不谈,本来腼腆的我,在他这样的长者面前,竟也一反常态,不会口吃,问答如流。

到先生家里,我本来不愿在那儿吃饭,怕加重先生的负担,但话匣一开,常常忘记了时间,先生就非留我吃饭不可了。他说,你不在我家里吃,以后我也不敢在你那儿吃。那时就是喝一碗稀粥,夹几口咸菜,都觉得过意不去。先生到我家里,也没有什么可招待,也只有稀饭咸菜,最好不过是煮一碗线面,加几滴花生油而已。1973年底以后,我在县文化馆当临时工,每星期回家一次,不是我去南溪探望先生,就是先生到东桥来找我,一谈就是大半天。每次临别,都觉得言犹未尽,不是他送我一两里,就是我送他三四里,有几回我送他快到南溪了,才依依不舍地转身返回。1976年秋天,我从一个朋友那里事先得知“四人帮”被粉碎的消息,便兴冲冲地前往南溪,要跟先生共享这份喜悦,刚走到距南溪4里路的溪口,我就遇见先生了,他也要去找我呀!我把喜讯告诉先生,并说文艺界有盼头了。先生听了,也异常激动,跟我一起上距他家不远的仙公洞去游玩。一路上,先生步履矫健,谈笑风生,一点都不像年近古稀、历尽风霜的老人!

往来一多,了解渐深,我慢慢知道了先生坎坷曲折的人生历程。《团圆之后》进京献演时,先生却被遣送回乡,管制劳动。“文化大革命”期间,先生尽管生计艰难,但对戏曲的热情,仍然分毫不减。先生当时最伤心的是无书可读与被剥夺了写戏的自由!在1975年,先生还悄悄写了一个题材为学大寨、修水库的现代戏。1977年,先生尚未平反,就迫不及待地写了莆仙戏《逼上梁山》,供榜头业余剧团演出。司马迁说过:“西伯拘而演《周易》,仲尼厄而作《春秋》,屈原放逐,乃赋《离骚》,左丘失明,厥有《国语》。”而先生也是于困顿之中写戏曲,文章憎命达,由此可见一斑。先生真是古人所称道的倜傥非常之人也!

先生搬到福州去居住之后,我与他往来就少了。我生性疏懒,不喜出差,且好清静而厌喧嚣,就是省里通知开会也常常借故不去。先生也只在1981年榜头鲤华剧团排演《寻妃记》时回乡一次。因此,与先生见面机会甚少。但先生一直关心我的创作。当拙作《新亭泪》刚问世之时,众说纷纭,先生看了我寄去的剧稿,给我回了一封热情洋溢的信,勉励我要大胆地走自己的路。我每到先生家里,师母总要煮一碗线面,两个鸡蛋给我吃,按家乡风俗,这是招待客人的最高礼数。先生总是坐在我身边,笑呵呵地说当年太穷,连一碗稀饭有时都招待不起,现在好了,现在好了!先生虽然身体不好,但每次见到我,谈兴都甚高,都会询问我的写作近况,都会赞叹我遇上了一个好时代。是的,比起先生,我真幸运极了。我常常想,或许是先生一辈将苦吃尽了,才教苍天怜惜斯文,使写作环境比以往宽松,生活条件更比以往好了不知多少倍!还该庆幸的是,作为先生的小同乡,童年受先生所写的剧目熏陶,青年又得到先生之启蒙,走上了戏曲文学创作的道路。也正是由于先生的开拓,莆仙戏这一地方小剧种才走向了全国。我辈于此起步,方便多矣。先生为后来者打下基础,开了先河,其功也大,其泽也厚!每念至此,感激涕零!

先生昭雪之后,年近古稀,身体日渐衰弱。本可以安度晚年,一享清福,然而先生还笔耕不辍,继续整理一些旧作,又发表了《寻妃记》《存储春秋》等剧本。对于先生此举,当时我有点困惑不解。我以为《团圆之后》《春草闯堂》不仅是先生的代表作,也是当代戏曲的扛鼎之作,别人难以企及,就是先生自己也不易超越之,应该见好就收,何必苦吟不休?随着自己年龄渐大,涉世渐深,我才恍然有悟:一旦写作化成了自己的生命需要,则不计功利,不患得失,如春蚕吐丝,到死方休。先生正是达到了这个境界,才非写不可,欲罢不能。直到前几年初秋,先生已身患绝症,我去探望时,他只感叹还有许多题材尚未写成戏……此语令我肃然,也令我怆然。

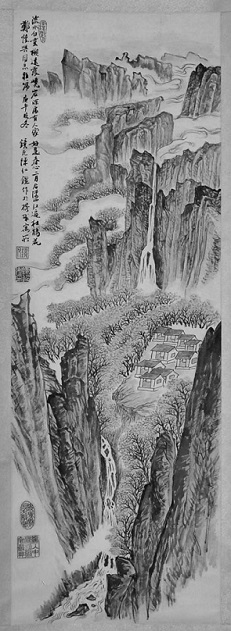

先生不会吸烟,不会喝酒,也不怎么喝茶,生活十分简朴。除了酷爱戏曲艺术之外,先生还工于丹青。我小时候曾在后坂圆通寺看到先生绘的两幅山水壁画,曾惊讶不已,写戏的怎么还会画画?认识先生之后,我才知道,先生早年上过美专。1976年残冬,先生虽未平反,但已预知厄运之将结束,为了糊口,壮着胆子在榜头街头摆摊卖画。1989年,我曾在先生家里看到他新作的画,便向先生开口求赐墨宝,先生笑了笑说,他的画只有业余水平。1990年底,我收到了先生寄赠的一幅山水画,笔法古拙,意境清新,先生还题上一首诗:“流水白云衬远霞,巉岩深处有人家;好是春心二月后,满山开遍杜鹃花。”我展卷把玩,欣喜不已。而今,这幅山水画与《春草集》,已成为先生留给我的永久纪念了。

陈仕鉴先生赠送郑怀兴先生之画作(苏滨 摄)

(作者系中共福建省著名戏曲剧作家)