遇 见 大 师

陆开锦

1980年至1984年,我在北大经济系读本科,非常幸运地遇见了一批堪称大师的学者。从他们身上获得的真切教导和丰厚滋养,是我一生最珍贵的财富。

“大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也。”这是1931年梅贻琦就职国立清华大学校长时所说的一句话。在中国语境中,“人杰”与“地灵”总是联系在一起的。大师是一个地方文化的标记和灵魂。大师的成就、思想、人格,就像夜空中闪烁的星星,照临着这片土地,其影响是巨大且长久的。而燕园就是一片大师云集的宝地。

北京大学校门

如今的北大校园,曾经是燕京大学的校园,所以又叫燕园。燕园中有一块地方被称为燕南园,地处图书馆和学生宿舍之间,是燕园的园中园,面积大约50亩,园中绿树成荫,坐落着二三十座灰砖小洋楼。这里先后居住过4位北大校长、8位副校长、20多位学部委员和院士。我在北大就读时,物理学家周培源、哲学家冯友兰、历史学家汤用彤、语言学家王力、美学家朱光潜、宗教学家季羡林、经济学家陈岱孙、历史地理学家侯仁之等,都还居住在这里(曾经在这里住过的还有冰心、雷洁琼、马寅初、翦伯赞等)。这些光耀中华现代文明史的名字,使燕南园成为北大的灵魂之地,我们每次经过那里,都要自然地放慢脚步,放低声音,生怕吵到了大师们的思考。

我在燕南园先后遇到过陈岱孙先生、王力先生、季羡林先生、朱光潜先生等(有些大师也可能遇见,但当时认不出)。第一次见陈岱孙先生,是在1980年9月4日入学后的经济系迎新会上,据说当时他正在参加全国政协的会议,中途赶回来与大家见面。他当时已经80岁了,仍然担任经济系主任。讲台上为他准备了一张藤椅,但他坚持站着讲话。他重点讲了经济学在社会主义建设中的作用,强调国家建设要遵循经济规律。他讲的内容很多记不起来了,但“经济学是一门经世致用之学”这句话深深地印在了我的脑海并影响了我的一生。

第二次见陈先生是在1983年3月25日上午,我从宿舍穿过燕南园去图书馆时,只见先生身穿一件卡其布中山装,曳杖徐行(有同学说,先生很早以前就用上手杖了,那不是拐杖,而是文明杖,体现了他的绅士风度),看样子应该是在散步。因为在系里迎新大会上见过,又知道他是福州人,我大胆地趋前问好,并做自我介绍。老先生停下脚步与我攀谈起来,他问了我家里的一些情况和学习情况,鼓励我好好学习,将来为家乡建设作贡献。

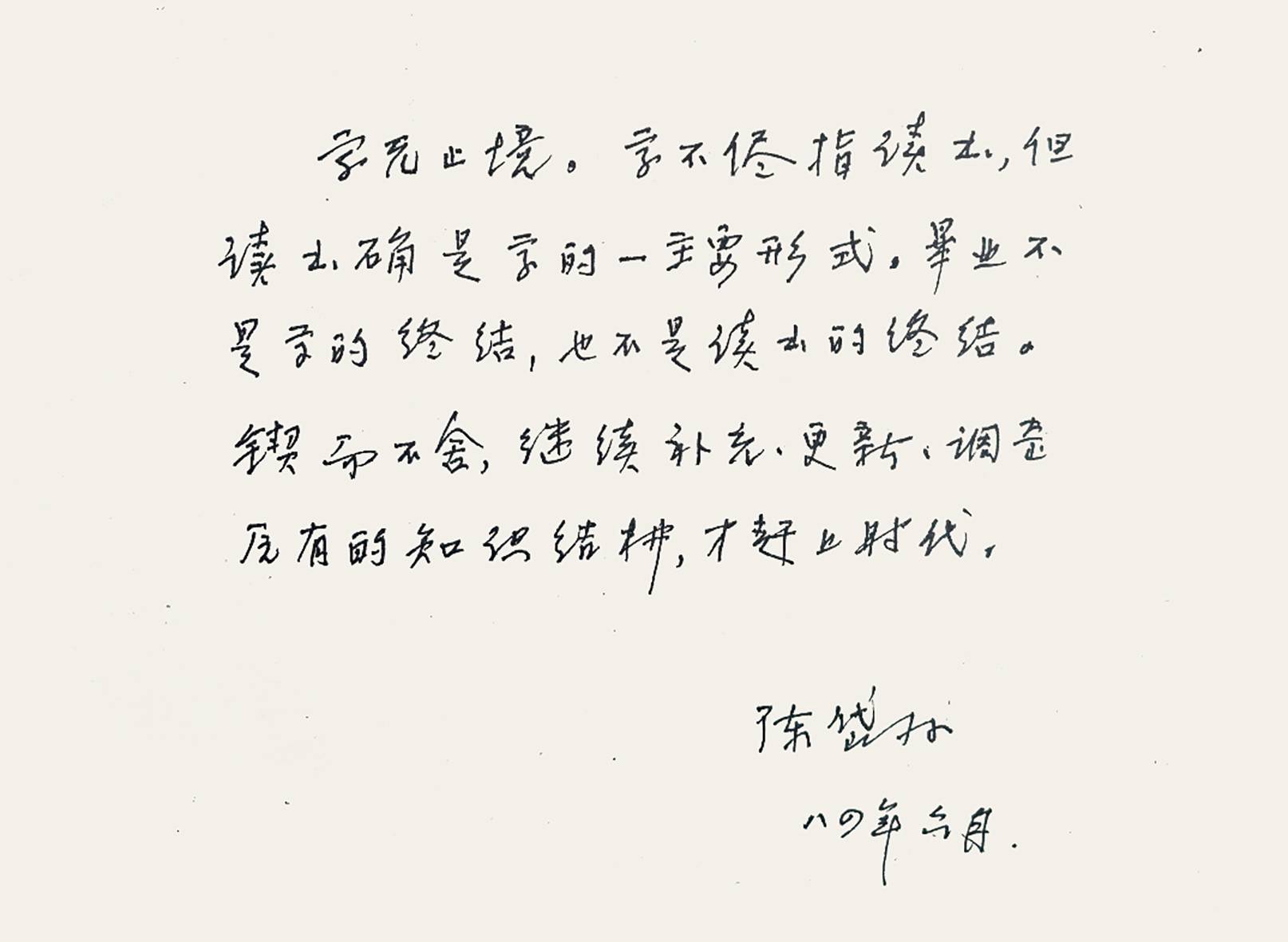

毕业前夕,我请陈先生在毕业纪念册写几个字,没想到先生写了满满的一页:“学无止境。学不仅指读书,但读书确是学的主要形式。毕业不是学的终结,也不是读书的终结。锲而不舍,继续补充、更新、调整原有的知识结构,才(能)赶上时代。”先生的话,我一直铭记在心,作为自己的座右铭。

北京大学经济系政治经济学专业八〇级留影二排右七为陈岱孙先生,右五为陆开锦

陈岱孙先生给陆开锦的毕业寄语

陈先生在1900年10月20日出生于福州仓山的螺洲,与末代帝师陈宝琛是同宗。1918年考入清华学校,1922年毕业于美国威斯康辛大学,1926年获得哈佛大学博士学位。解放前任教于清华大学和西南联大。因为先生长得帅,被公认为校园的男神。解放初院校调整时陈先生来到北大,长期担任经济系主任。但从“反右”到“文革”二十多年,听说先生几乎没有发表过什么文章,也没有做过公开的讲演,对一个满腹经纶的学者来说,这是何等无奈的事啊。改革开放后,先生走上讲堂,给博士生们讲西方经济学说史,后来将讲稿整理出版,这就是轰动一时的《从古典学派到马克思》。当然,最让同学们津津乐道的,似乎还是他传奇式的爱情故事。据说,先生年轻时与周培源同时爱上一个女子,那女子对他们俩都非常喜欢,难以选择,于是约定,谁先把国外的博士学位拿回来,她就与谁结婚。陈先生比周先生先拿到了博士学位,但并没有及时回国,而是转到欧洲游历去了(我看过先生在欧洲游历时的照片,穿着白色衣服,骑马、打高尔夫球等,确实是翩翩一公子,难怪有人形容他是民国最后的贵族)。等他回国后,周先生已是抢得美人归。从此,陈先生终身未娶,孑然一身。后来有人写文章考证,无论从周夫人的年龄,还是从两位先生获得博士学位的时间来推算,这个故事也许并不真实。但它如此凄美,流行如此之广,却是不争的事实。

也是在燕南园,我不止一次地见到已经80多岁的朱光潜先生。有一天中午,在一段残垣断壁边上,个子瘦小的朱先生独自安静地坐在一块石板上,看着人来人往的学生,目光中充满了童真。据一些同学说,如果有学生靠近,先生还会拄起拐杖,走到残垣之后,采来一朵小花递给学生,弄得学生手足无措,不知如何是好。

至于季羡林先生,我自然也是见过的。他比朱先生小十来岁,当时是副校长。同学中流传着他帮看行李的故事,说的是一个新生刚到北大,因行李太多不便去办理报到手续。这时他看到身边有个穿着褪色中山装、戴着红色校徽的老人,以为他是校工,就请他帮看一下行李,老人答应了。这一看就是一个多小时。第二天开全校迎新大会,这位同学才发现,昨天帮他看行李的“老校工”居然是副校长、国学大师季先生。

1984年3月,我在图书馆东门外,见到一个老师推着一辆旧自行车,与另一个人边走边聊。旁边的同学提醒我,推自行车的那人是数学系主任丁石孙。没想到,不久就听到了丁先生担任北大校长的消息。让我们自豪的是,我们毕业证书上盖的就是刻着他的大名的印章。1984年推荐海淀区人大代表时,我们班推荐了厉以宁和丁石孙。1998年北大百年校庆,我回母校参加活动。季羡林先生在讲话中说,北大历史上有两位校长值得记住,一位是蔡元培,另一位是丁石孙。2003年9月,已是全国人大常委会副委员长、民盟中央主席的丁先生,兼任欧美同学会会长,我是福建欧美同学会常务副会长,他来福建时住在西湖大酒店,我和黄金陵会长(时任福州大学校长)、郑瑜秘书长等去拜访他,谈起当年见他推自行车的事,他只是笑笑。

陆开锦毕业证书

我入校时,厉以宁先生刚好50岁,是经济系年富力强的中坚力量。大三时,我选修了他的教育经济学。我还听过厉老师的很多讲座。我至今保留着一本大学时专门记录听讲座的笔记本,数了一下,仅1981和1982两年,我听过厉老师的讲座不下8次。其中,厉老师关于经济学研究方法系列讲座,我听了其中的第二讲、第四讲和第五讲,即规范法与实证法,经济研究中的假设与验证,经济学家的时代感。后来,我又听过他的比较经济学系列讲座,包括比较就业理论、比较投资理论、比较出口战略、经济发展模式的国际比较、古典决策理论和现代决策理论比较、当前西方经济学的动态等。记得他讲过一句话:“经济学从来就是社会启蒙和社会设计的科学。”我把这句话作为毕业留言抄给许多同学。厉老师每次讲课,必定提前10分钟到场,在黑板上写下要讲的主要观点,讲课时往往开门见山。他的课观点鲜明,逻辑性强,充满睿智和胆识,没有一句话是多余的。听他的课真是一种享受。讲到关键处,他似乎有点“口吃”,语速慢了下来,那就是我们记笔记的最佳时刻。有同学认为,厉老师的“口吃”,实际上是他讲课的一种艺术。厉老师每次讲座,因为听的人太多,阶梯教室挤不下,就经常改到办公楼礼堂举行,听众除了经济系的,理科的也不少。

陆开锦与丁石孙先生合影

最后一次听厉老师讲座是在1984年5月18日晚上,同样是在办公楼礼堂,同样是听众爆满,连讲台四周都坐满了人。厉老师讲的题目是“改革——中国的希望”。我的笔记完整记录了讲座的内容,他重点讲了五大问题。第一,改革,中国的希望。他认为,中国目前的形势有三个特点:第二次农村包围城市;一场新的技术革命正在兴起;沿海一片,沿江一线的开发。第二,为改革者崛起而欢呼。他认为,现在改革遇到的阻力很大。改革者有三个代号:“走资本主义”、“造反派”、“神经病”。阻力来自:中国是个超稳定的经济系统;中国的教育长期以来没有培养出有创造力的人才;一些人感到他们在改革中受损失或获利不多,即既得利益者的反对;有些领导对改革口头上支持,行动上并不支持,甚至暗中反对。厉老师认为,改革实际上是两种文明的冲突,即中国传统文明和现代文明的冲突。改革可能失败在两种人手中:反对改革的人;不熟悉国情的、鲁莽冒失的改革者。厉老师还认为,内向、安于现状、中庸的民族性格不利于培养新人。中国需要大量有胆识、有眼光、有组织能力的企业家。第三,中国特色的社会主义经济模式将在改革实践中形成。他举了几个例子,山西平原县委书记吕日周创造的“社会搭台,农民唱戏”的经验、安徽电器公司的党代表监督制、上海电机公司的厂长负责制。第四,与改革有关的若干经济问题。宏观经济与微观经济的协调、社会集资中的股份制度、住房改革可以带来经济大发展。第五,中国改革的六大特点:实践走在理论前面;微观先行,以微观促宏观;集体促全民;农村促城市;采矿业与建筑业先行;支持改革者的是最大改革者。现在回想起来,厉老师讲的这些内容,当时是多么超前,多么深刻,多么切中时弊啊!即便现在看来,也没有过时,依旧令人警醒!

这里插一件趣事。2010年,厉老师80岁时,同班同学陈义(神州龙芯的董事长,时任综艺股份总裁)约我一起送厉老师一份礼物,一方刻上老师和师母何玉春名字的印章。厉老师古诗词写得好,何师母中国画画得好,夫妻强强合作,经常是一人作画,一人题诗。陈义说,把两人名字刻在一方印章上,可以用得着。我当时在福建省城镇集体工业联合社当主任,兼任省工艺美术协会会长。陈义出了2万元钱,让我去买一块寿山石,我请福州著名的篆刻家叶林心先生(韩天衡弟子,西泠印社社员)刻好,寄去北京给陈义,陈义送给老师。没料到的是,老师一看,“厉”字刻错了,刻成“历”了。因为是篆体,弯来扭去的,此前我们都没看出来。于是陈义叫一个朋友带了印章专门飞来福州,我马上请叶林心把原来的字磨掉重刻,刻好后交陈义朋友,没想到,这个朋友在去机场路上,发现边款上的“祝厉老师八十大寿”的“厉”字也错了,却没有改过来。于是他又返回来,我又让叶林心处理了一下,还好弄好后那位朋友及时赶上了飞机。

厉以宁先生

1988年起,厉以宁老师连续担任了三届全国人大常委会委员,从2003年起,又连续担任了三届全国政协常委。这期间,在每年召开的全国两会上,我几次与厉老师见面并聊天,遗憾的是,都没有留下一张合影。

我在北大读书时,经济系除了陈岱孙、张友仁、陈振汉等老一辈经济学家,还有像厉以宁、洪君彦、肖灼基、胡代光等这样一批中坚骨干,稍微年轻一点的梁小民、高程德、曹凤岐等也已崭露头角(他们都给我们上过课,后来也都成为中国经济学界顶级的学者)。此外,在北大,我还跨系听过侯仁之、黄楠森、乐黛云等大师的课。在北大求学,最大的好处是,能够遇见中国最优秀的学者,而这些学者对学生又特别钟爱,他们不仅在课堂上讲授,有时还会在课余时间跑到学生宿舍,甚至盘腿坐在学生床上,与学生自由地交流。也许这就是古人讲的“亲炙”的生动体现吧。

每一个身处北大的人,哪怕没有得到大师的“亲炙”,但无数的大师构成的学术氛围,会给他们以巨大而无形的感染。正是大师们的智慧、良知和人格以及给予的教导与教诲,才成全了学子们后来的事业。有时会想,我何德何能,又何其有幸,能得到这么多优秀老师的栽培,同时内心又常涌起一种有负期望的情愫。老师给了我这么多,而我对社会的贡献太少了。但无论如何,老师们满怀深情的目光,永远是我前行的动力。

(本文原载于《炎黄纵横》杂志2024年5期;作者为福建省文联主席、炎黄文化研究会副会长)