林 阳 花 开

缪淑秀

榕城的冬天是温润的,难得的几天冷空气,催开了一树树的梅花,而千年古刹林阳寺的梅花是年年不变的相约。

几枝稀稀疏疏的梅枝横逸出来,掩映着一排错落有致的飞檐翘角,升腾起的缕缕烟雾将空气浸染成深邃而纯净的蓝,衬着点点梅花,显得异常清丽,仿佛遗世独立的仙子。这便是乌木馆围栏边往法堂方向所拍摄到的画面,也是我每年不曾错过的拍摄机位。

如往年一般,整理好当日的图片,挑一组发在微信朋友圈的九宫格里,并没太在意。

“是仙境,也是秘境,你拍到了花魂。”有好友看了朋友圈发来信息,询问图片是否进行过后期处理,甚至有人觉得是否为AI制作。于是,打开朋友圈细细品味一番。瞬间,我貌似读懂了林阳寺梅花。

我是2016年11月来到榕城的,朋友圈里发的第一组《林阳,花开》组图时间是2019年1月23日,按旧历算是2018年的梅花,也就是我开始拍摄林阳寺梅花起于来到榕城的第三年。七年来,每年必以“林阳,花开”为题发一组图片,见证我与林阳梅花的约定。

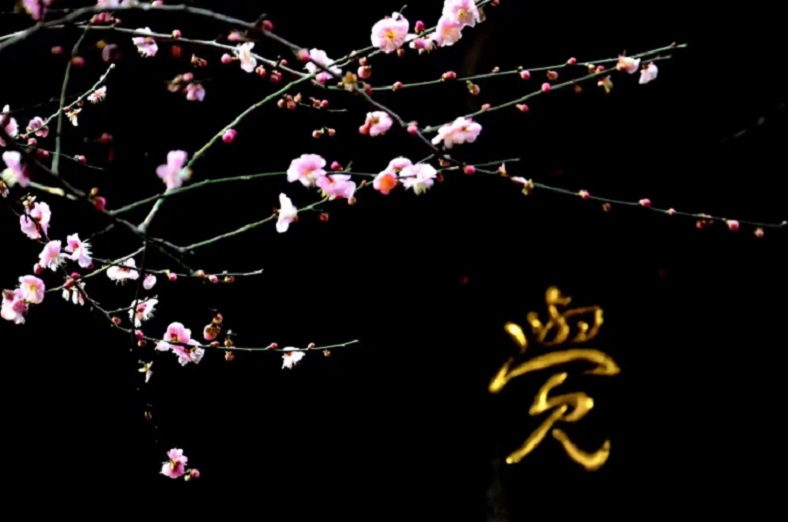

有好友问,年年看花,有区别吗?为了回答这个问题,我仔细对比了七组图片。第一年在梅园拍到掩映着楹联“觉”字的梅枝再也找不着了,第二年衬着“梅花”二字的枝条也已经不在原来的位置,第三年最密集的一片梅花的枝条被修剪过后,从围墙里再也拍不到曾经的身影……

七载光阴,寺院的檐角始终默默不语,梅树的枝桠却年复一年以不同的姿态舒展。在花影与时光的层层叠叠里,何尝不是一场人与岁月的低语。

林阳寺,又称林阳禅寺,为福州五大禅寺之一。宋《三山志》记载,林阳寺为后唐长兴二年(931年)置,名林洋院。明《闽都记》认为是后晋天福元年(936年)所建,而寺西南朝陈永定四年建造的一座石构藏骨塔的发现,则将建寺的历史往前推至公元560年。

林阳寺种植梅花的历史不知始于何年,如今寺中最年长的是大殿东侧客堂院子的梅园中一粉一白两棵梅花,大概有300多年的树龄。2003年,全寺内外遍植梅花500余株。

明陈鸣鹤《过林洋寺》诗:“绝蹬崎岖雨气凉,桃枝岭外访林洋。山围法界微基在,路绕平田故业荒。忍草入帘新卓锡,昙花满地旧开堂。空庭尽日无人过,卧数千峰到夕阳。谢肇淛赋诗:丛林一片掩垂藤,败铁生衣石阙崩。夜雨孤村闻断磬,春畦隔水见归僧。山荒荆棘无邻近,岭隔桃枝少客登。寂寞茅茨余四壁,霜风时打佛前灯。

千百年间,林阳寺经历了风雨侵袭,也经历了朝代更迭,几番损毁重修。期间,叶向高来过,陈宝琛来过,弘一法师来过,圆瑛法师任过住持。青灯古佛,寺庙是清冷的,梅花的盛开让林阳寺宁静中多了一份祥和。

宫粉、朱砂、玉蝶诸色交织,红梅似霞,白梅若雪,红墙黛瓦间,梅枝斜逸,暗香浮动,恰似一卷泼墨山水画。

七年追梅,最深的感触莫过于世事变迁,花期无常。2019年是我第一年拍摄林阳梅花,赶赴林阳寺时已是落英满地;2020年,全国处于疫情防控状态,仅匆匆一见;2021年赶上花期,拍了一组较为满意的中景图;2022年的花期来得最早,1月初,不管站在哪个位置都能拍到开得正盛的梅花;2023年2月初,带上接替我岗位的新同事,为她们上了一节梅花摄影课;2024年1月23日,福州迎来了第一场雪,林阳梅花在雪中绽放,我却因为交通拥堵无法上山,只好等到林阳梅花文化节,留取几张梅下抚琴图;今年的花期最迟,春节后才悠悠然绽开了眉眼,择取节后第一个周末与花儿相见。

梅花并不遵循人类的历法,只依自然规律书写自己的传奇。

“安知住世君非佛,想是前身我亦僧。”叶向高曾在林阳寺写下的诗句被刻在客堂的门柱子上。也许,林阳寺的梅花,也一样早已超脱草木之身。

沐一场梅花雨,或许才算不辜负这一季花开。所谓活在当下,正是全身心地沉浸于此刻,珍惜眼前的一景一物一人。正如梅开时,从不为昨日懊悔,亦不为明日焦虑,只将每一片花瓣绽放成自己喜欢的样子。

七年的相约,相机里早已存储了上千张图片,念念不忘的并非某一树某一朵梅花,而是那份不变的期许,那份相见时的欢欣。

惟愿,年年岁岁花开依旧,岁岁年年你我皆安。(缪淑秀 文/图)