初 访 牛 津

——忆牛津大学伊懋可和他的名著《中国的历史之路》

郑学檬

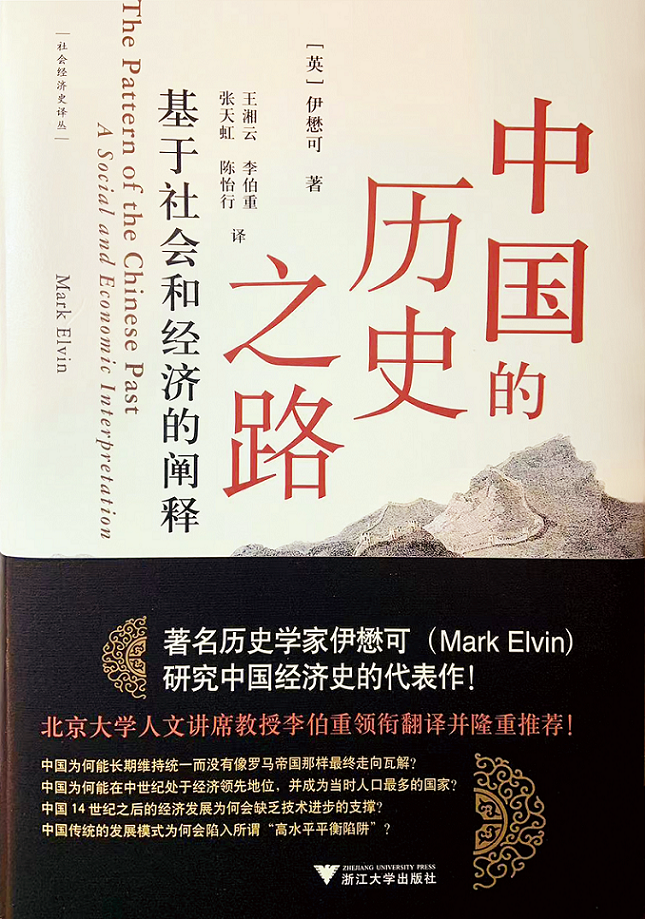

2023年2月,浙江大学出版社出版了英国著名学者伊懋可(Mark Elvin)的名著《中国的历史之路》(原著名为The pattern of Chinese past: A social and economic interpretation)。出版社的王军大编据李伯重教授的提议,来电请我为伊著题写封底简评。由此引出我多年前初访牛津的一段记忆。“简评”写好后,2023年4月中旬《中国的历史之路》发行研读会在北京举行,王军同志又请我赴会发言,因我年事已高,耽于远行,写了这篇回忆文字,请首都师大天虹教授代为宣读。

我最早读到伊著是在1983、1984年间。那时厦门大学历史系的傅衣凌教授自美讲学回来,带来伊著《中国过去的模式》(The pattern of Chinese past),介绍给我们。当时我也帮傅师做些杂事,于是有机会知道此书,并借来阅读。我的英语水平很差,读得很辛苦,本着一腔好奇心,还是啃完全书,并想把它翻译出来,并写出一份“意见”。这个天方夜谭一般的奇想,本早已忘却,自接到王军大编通知后,又记起了,从所藏资料中,找到这份“意见”。我在“意见”中说:作者是怀着了解今天中国的动机,去研究有着三千年文明纪录的中国社会经济结构。我很欣赏伊懋可用比较分析方法,发现中国历史的特殊性及其和西方类似的地方。伊懋可从中国历史上农业发展方向、经济重心、技术基础等方面与西欧比较后,认为从生产力发展水平上当时中国肯定比欧洲先进。只是到了14世纪,才出现了转折:技术停滞(大约1300—1500年)。他选择了“技术停滞作为分析问题的关键”。为什么1500—1800年间“发明几乎付诸阙如”?他说“高水平的均衡陷阱”阻碍了发明。

这些论述,对我来说既新鲜又不甚理解。国外学者如王业键先生说,“中国为什么不能像英国一样在19世纪经济起飞呢”?他认为有国内的“资本主义萌芽论”(即从资本积累的观点分析),何炳棣的“资本耗散”论,还有伊的“高水平的均衡陷阱”论。国内学者如吴承明先生在《关于中国资本主义萌芽问题》一文中,把“传统平衡论”和伊懋可的“高水平的均衡陷阱”论列为停滞论的翻版,指其论“一般只注意生产力,忽视生产关系的演变”。我虽然不很理解技术的重要性,但不认为伊懋可的观点是停滞论的翻版,也认同明清时期经济停滞已是社会现象,而采用近代技术也是一种历史要求,认为近代技术也是人类的财富,不等于资本主义。

以上是20世纪80年代初,我在“实践是检验真理的唯一标准”讨论余音绕梁时代,读伊懋可著作后的看法。虽然读后曾想翻译此书,还写了《关于翻译马克·艾文<中国过去的模式>一书的意见》,后因自思英语水平太差,不堪译任,遂将此“意见”置之脑后,近日才翻出披阅,哑然失笑。

其实,读了伊著之后,有些问题总是不解其故,如中国的庄园,和西欧的庄园制性质一样吗?如果一样的话,那么中国租佃制下的佃农和欧洲农奴有何区别?所谓“高水平的均衡陷阱”的概念属于什么样的理论?明清时期杭嘉湖农业技术,还算不算技术发明?等等。

1989年4月15日,我以访问学者身份去荷兰莱顿大学交流,有机会接触许理和、包乐史、伊德玛、费米尔等汉学学者。一次和费米尔先生谈起伊懋可的《中国过去的模式》一书,费说他认识伊,即拿起电话呼叫在伦敦的伊懋可先生,问他能不能邀我去交谈。伊在电话中说,他很忙,没时间。此时他正在忙着为香港问题会谈的英方做些准备工作。因为费米尔和伊懋可的通话,我才鼓起勇气写了一封短信给伊,说想请教他七个问题。不久,他回信,邀我去牛津大学。大约在7月间,我从荷兰的鹿特丹港经海路到英国,找到伊所在学院,伊还让学院给予我住宿优惠,安排我住在一座古老塔楼上(可能是17、18世纪建的)的客房,塔楼周围古木森森。登上狭陡的塔楼楼梯时,恍若有电影《巴黎圣母院》中某个情节在脑海浮现,有一丝恐怖感,至今难忘。

每天,伊懋可先生先去伦敦国会公干,中午一点左右赶回和我讨论,他除了陈述对我国学者的流行观点批评以外,主要介绍西方学者对封建主义和资本主义界定的观点。下午四时之后,带我去复印资料。如此五天,从不缺席。我对伊懋可先生与同行交流时那种虚怀若谷,直言锐语,一丝不苟的精神,感佩之至,长久难忘。伊懋可先生为我复印的资料,当晚我会阅读,因为英语初通,读得很辛苦。喝着加糖和奶的立顿红茶,读至深夜三四点。有一次伊先生促我出去观光,不要阅读不歇。从我保存的资料中,可看到阅读内容有Rodney Hilton的The transition from Feudalism to Capitalism,Timothy Brook 和 Cregory Blue的China and Historical Capitalism等。

此次长谈,从封建主义和资本主义概念切入,围绕着欧洲近代化历史和中国历史比较这个话题。这次交流,使我认识到,历史叙事与作者的学术、生活背景有密切关系。伊懋可先生作为一个有着工业革命及其社会变革历史记忆的学者,他看待中国历史的发展路径必然与我们不同。其次,他对技术的作用评价令我茅塞顿开,我们信奉马克思主义的生产关系要适应生产力法则,但没有意识到只有人还不能形成生产力,只有人加技术才能形成生产力这个法则。回来后,我把伊懋可先生的观点,融入经济史研究,探讨唐代南方经济发展的内在原因。这在我的著作《中国古代经济重心南移和唐宋江南经济研究》(岳麓书社1996年版、2003年版)、《唐宋科学技术与经济发展关系研究》(合作者徐东升、刘经华)等书中,有所发挥。

此次长谈,从封建主义和资本主义概念切入,围绕着欧洲近代化历史和中国历史比较这个话题。这次交流,使我认识到,历史叙事与作者的学术、生活背景有密切关系。伊懋可先生作为一个有着工业革命及其社会变革历史记忆的学者,他看待中国历史的发展路径必然与我们不同。其次,他对技术的作用评价令我茅塞顿开,我们信奉马克思主义的生产关系要适应生产力法则,但没有意识到只有人还不能形成生产力,只有人加技术才能形成生产力这个法则。回来后,我把伊懋可先生的观点,融入经济史研究,探讨唐代南方经济发展的内在原因。这在我的著作《中国古代经济重心南移和唐宋江南经济研究》(岳麓书社1996年版、2003年版)、《唐宋科学技术与经济发展关系研究》(合作者徐东升、刘经华)等书中,有所发挥。

上世纪90年代,我在北大偶遇他的博士生,知道伊懋可先生应聘到澳大利亚国立澳大利亚大学当教授了。2023年《中国的历史之路》中译本出版后十个月,得知伊懋可先生在牛津逝世,享年85岁。

光阴荏苒,山形依旧,云路迢迢,此行虽已成追忆;斗转星移,往事悠悠,故人安在,驾鹤远去知无踪。

2024年6月8日

改定于厦门大学海韵北区寓所

(本文原载于《炎黄纵横》2025年第1期,作者为厦门大学教授、博士生导师)